2013年09月05日

バイオミメティクスとは?〜生物の機能を模倣した技術

(来年より、実写ドラマ&映画化されるパトレイバーです。

この作品の場合、ロボットが戦わなくても、野菜を作ったり、魚を釣ったり、昼飯の出前を注文するだけで話しが成立するので、ある意味、実写向きかも。

予算もそんなに無いでしょうから、戦闘シーンは初回と最終回だけだったりして)

バイオミメティクスとは、さまざまな生物が持つ機能やデザインをもとに、革新的な製品を作り出す試みのことです。(新潟経済社会リサーチセンター月報より)

※

【バイオミメティクスの例】

・オリンピックなど世界トップレベルの大会で戦う競泳選手の水着の表面は、サメの肌と同じようなウロコ状の加工が施されている

・ヤモリの足裏の構造を参考にした粘着テープ

・蛾(が)の目をヒントにした反射防止フィルム

・ハチドリの羽の動きを参考にした飛翔ロボット

※

自然界の厳しい淘汰を生き残った現存生物は、なんらかの進化を遂げたものばかりです。

そこに学ぼうというのが、バイオミメティクスです。

背景には、生物の細胞を観察できる電子顕微鏡と、そこから得られるデータ解析の進歩があります。

古代生物に関する博物学者の研究参入により、さらに発展する可能性を秘めています。

先進地ドイツでは、政府が多額の予算を投入しています。

遅れている日本は、同様の投資を進めることが望まれます。

※※※

バイオミメティクスという考えは古くからありました。

1950年代後半にまで、さかのぼります。

オットー・シュミット博士は、シュミット・トリガーという、ノイズ除去用電気回路を発明しました。

これは、イカの神経を使った神経系の研究によって生み出されたものです。

さまざまな生き物たちが、この地球上にいます。

それぞれが、自分のいる環境に性能特化しています。

それは正に、ガンダムに登場するズゴックが、宇宙では戦えないけれど、陸上と水中では凄まじい威力を出すのに似ています。

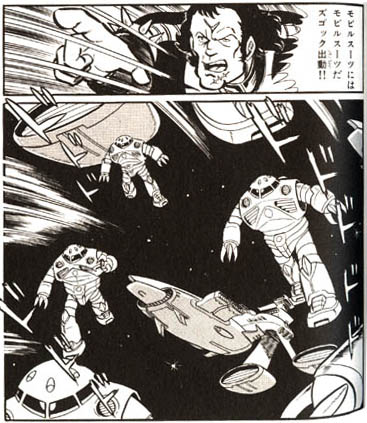

最初のガンダムが放映された当時、「冒険王」で連載されていた漫画版では、設定無視で宇宙で戦っていますが・・・。

●『岡崎優大先生 漫画版 機動戦士ガンダム』

http://korokobo.michikusa.jp/gundam/GUN_09.html

その性能を研究し、人間の世界に役立てるというのは、非常に興味深い世界だと思います。

それは、人間以外の生命に対する尊敬をあらわす行為ではないでしょうか。

さて、人間が他の生物から学ぶように、人間が人間から学ぶこともあります。

例えば、人型ロボットなんてそうですよね。

既に、産業分野では、人の手や指などを参考にしたロボットたちが活躍しています。

しかし、ロボットといえば、ガンダムやパトレイバーのような二足歩行の人型で、カッコイイやつに憧れますよね。

おそらく現実問題、ロボットをわざわざ二足歩行の人型にするメリットって、あまり無いと思います。

それでも研究が進められているのは、やはりそこに「ロマン」があるからでしょうかね。

人間は、他の人間の持つ知識や考えを学ぶ能力もあります。

学問や技術だけではなく、他人の生き様からも学ぶことができます。

それぞれの生き物は、他の生き物に負けない能力を持っています。

人間の場合、これだけ多くのものから学び、それを活かせるというのが、他の生物に勝る能力だと思います。

どんな事でもいい。

日々、色んな事から学び取りたいものです。

そういう姿勢が、人が人である意味ではないでしょうかね。